株式会社K&M企画室より2025年7月30日に発行された

『味噌上手 MISO LOVE』で

著者である山田玲子先生の旅で出会ったおいしい味噌として、

丸新本家の金山寺味噌が紹介されました![]()

\紹介ページはこちら!/

(以下、本文より)

―Chapter4―

ぜひお取り寄せして食べたい!

旅で出会った「おいしい味噌」

セミナーや料理イベントなどの仕事で地方を訪れた際に出会ったおいしい味噌と、

それをつくっている味噌蔵をご紹介します。

味噌の味は、まさにその土地の気候風土を反映しており、

そのおいしさは作り手の深い「味噌への愛情」から生まれるのです。

湯浅Yuasa in Wakayama

「丸新本家」のみなさん。左から、製造部部長の湯川福雄さん、

代表取締役の新古敏朗さん、スタッフの小礒香織さん。

醤油蔵見学も実施し、日本の伝統製法を広く紹介しています。

(以下、本文より)

丸新本家「金山寺味噌」

禅寺の僧侶が中国から伝えた保存食の知恵

(写真)

金山寺味噌が伝えられたという興国寺。

境内の売店では、金山寺味噌が販売されています

(写真)

野菜ステックやチーズにつけると美味。

なめ味噌として酒の肴にも。紀州名物の朝ご飯、茶粥(米を番茶で煮たもの)

に添えるのも定番です

夏野菜たっぷり!

ご飯によく合うおかず味噌

「金山寺味噌」とは、米・大麦・大豆・なす・瓜・しょうが、しそなどを発酵させたもの。

もともとは、野菜が少なくなる冬に食べられるよう、夏野菜でつくった保存食だったそうです。

そして、その製法は、鎌倉時代(1254年頃)に紀州由良(現在の和歌山県由良町)にある禅寺

「興国寺」の僧侶が、中国(南宋)の径山寺から持ち帰ったといわれています。

現在、金山寺味噌は、和歌山県の特産品として和歌山県推薦優良土産品に指定されています。

金山寺味噌から醤油が誕生

金山寺味噌の製造過程で樽の上にたまった野菜の水分、「たまり」を、

調味料として改良したのが醤油といわれています。

丸新本家では、現在も杉の樽を使用し、熟練の職人が、

長期熟成による伝統的な製法で醤油をつくっています。

(以下、本文より)

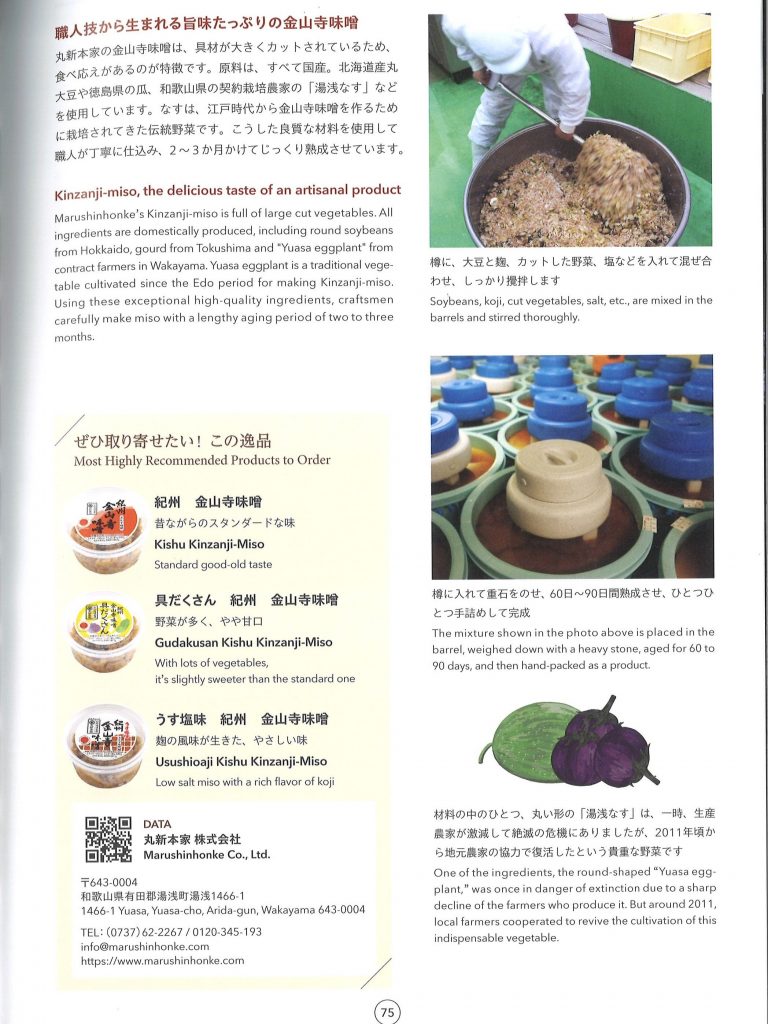

職人技から生まれる旨味たっぷりの金山寺味噌

丸新本家の金山寺味噌は、具材が大きくカットされているため、食べ応えがあるのが特徴です。

原料は、すべて国産。北海道丸大豆や徳島県の瓜、和歌山県の契約栽培農家の「湯浅なす」などを使用しています。

なすは、江戸時代から金山寺味噌を作るために栽培されてきた伝統野菜です。

こうした良質な材料を使用して職人が丁寧に仕込み、

2~3か月かけてじっくり熟成させています。

(金山寺味噌仕込みの様子の写真)

樽に、大豆と麹、カットした野菜、塩などを入れて混ぜ合わせ、しっかり攪拌します

(金山寺味噌熟成の様子の写真)

樽の入れて重石をのせ、60日~90日間熟成させ、ひとつひとつ手詰めして完成

(イラスト🍆)

材料の中のひとつ、丸い形の「湯浅なす」は、

一時、生産農家が激減して絶滅の危機にありましたが、

2011年頃から地元農家の協力で復活したという貴重な野菜です

ぜひ取り寄せたい!この逸品

●紀州 金山寺味噌

昔ながらのスタンダードな味

●具だくさん 紀州 金山寺味噌

野菜が多く、やや甘口

●うす塩味 紀州 金山寺味噌

麹の風味が生きた、やさしい味